病院の駐車場って、時々「人間の本性」がいちばん露骨に出る場所だと思う。白衣を着ているかどうかじゃない。名札の色でもない。もっと単純で、もっと残酷なもの――“何に乗ってきたか”で、勝手にランク付けされる。

その日も、私はいつも通り大学病院の敷地に車を入れた。周りにはベンツやレクサスが並び、ボディが日差しを反射して眩しい。そんな中、私の車は正直、年季が入っている。塗装も少し褪せているし、ドアを閉める音も軽くない。けれど、動く。安全に走る。何より、私の生活と仕事をずっと支えてくれてきた相棒だ。

エンジンを切ってドアを開けた瞬間、背後から鋭い声が飛んできた。

「ちょっと、ここ医師専用なんですけど? 間違ってません?」

振り返ると、病院の行政・接待担当らしい女性が腕を組んで立っていた。スーツ、IDカード、胸元の院章。いかにも“院内のルール”を守らせる人の顔をしている。私は一拍置いて、「え、医師ですけど」と答えた。

しかし、彼女は私の顔ではなく、私の車に視線を落とした。上から下へ、まるで品定めするように。

そこから戻ってきた目は、露骨な軽蔑を含んでいた。

「…本当に? だって、その車ですよね。ここ、医師専用ですから」

言葉が喉に引っかかった。車で判断するのか。しかも、こちらが説明を始める前に“決めつけ”が完了している。私は深呼吸して、穏やかに言い直した。

「勤務先も医局もここです。車両も申請済みです」

その瞬間、彼女は被せるように言った。

「申請? そんなの聞いてません。とにかく、移動してください。患者さんの目もありますし」

患者さんの目。つまり“見栄え”。私は胸の奥が熱くなるのを感じたが、怒鳴るのは簡単だ。ここで感情に任せたら、「やっぱり品がない」と言われて終わる。だから、私は一番効くやり方を選んだ。淡々と、事実で殴るやり方。

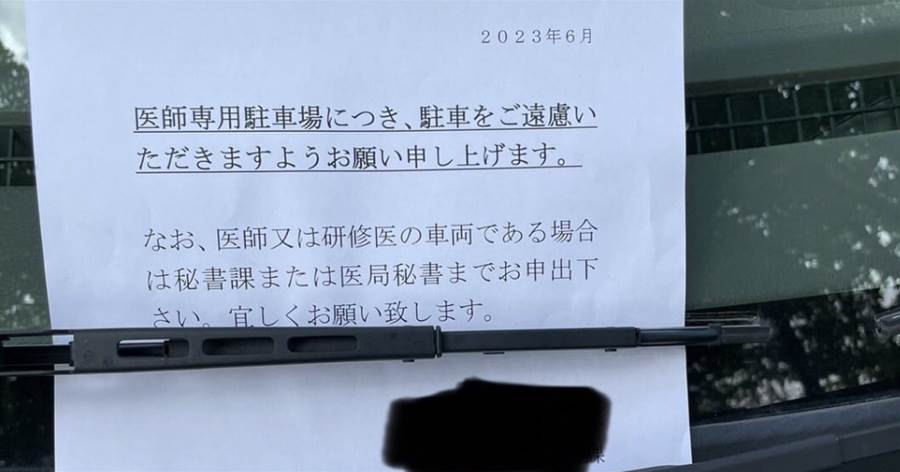

私はバッグから名札を取り出し、胸にかけた。次に、スマホのカレンダーを開き、当日の外来・回診のスケジュールを見せた。さらに、駐車スペースの端に貼られている紙――「医師専用駐車場につき、駐車をご遠慮いただきますようお願い申し上げます。なお、医師又は研修医の車両である場合は秘書課または医局秘書までお申出下さい」という文言を指で示した。

「ここ、読まれましたか? “医師の車両なら申出”です。私はもう申請してあります。秘書課経由で、車両登録も済んでます」

彼女の眉が一瞬だけ動いた。明らかに「知らなかった」反応。でも、そこで引き下がらないのが、こういうタイプの厄介なところだ。

「……それでも。もう少し“体面のある車”にした方がいいんじゃないですか? 医師なら」

その一言で、私の中のスイッチが切り替わった。怒りではなく、“冷たさ”に。

私は笑わなかった。声も荒げなかった。ただ、きっぱりと言った。

記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください